Les moutons et le sport professionnel

→ Tous les articles → Manipulations → Sports

Les sportifs professionnels sont des mercenaires qui louent leurs talents d’athlètes au plus offrant. Ils n’ont de ce fait qu’un simple rapport contractuel avec la ville ou la région pour laquelle ils jouent – temporairement. Dans ce cas, comment se fait-il qu’ils deviennent de facto les membres privilégiés et même les idoles de ces villes et régions, comme s’ils en étaient les enfants chéris depuis toujours ?

par Ivanhoé

mis en ligne le 19 août 2019

Voilà bien quelque chose qui m’épate à chaque fois. M’épater dans le sens de me confondre. Je fais références à ces délires collectifs lorsqu’il est question de sport professionnel. Et « délires » étant un euphémisme. J’ai déjà écrit quelque chose là-dessus ; j’y reviens ici, mais sous un autre angle.

Il a été un temps où j’acclamais moi aussi mes idoles, comme tout le monde le faisait autour de moi. Au hockey, surtout, évidemment. Mais également au baseball – à l’époque de « nos Expos nos amours ».

Même si je n’avais qu’une quinzaine d’années, je me souviens tout particulièrement de la finale mondiale de hockey Canada-URSS en 1972 – la « série du siècle » – qui nous avait tous soudés, nous, les citoyens canadiens, dans un élan de solidarité sans précédent pendant quelques semaines. J’ai bien mentionné les « Canadiens » – et non pas les « Québécois ». Imaginez le pactole pour le gouvernement canadien qui avait récemment écrasé le Québec en imposant sa loi sur les mesures de guerre à peine deux ans plus tôt et pour qui nous éprouvions un terrible ressentiment. « Vive le sport ! » devait alors s’être écrié Pierre Elliot Trudeau, le premier ministre de l’époque. Il était d’ailleurs en pleine campagne électorale, celui-là, pendant cette série.

Bref, j’adorais le hockey professionnel, oui, à cette époque, comme tout le monde. Et pas rien que le hockey : le baseball également, en plus de quelques sports supplémentaires à la mode. Je pouvais citer le nom de tous les joueurs avec leurs numéros et positions. Et je pouvais ainsi participer à toutes les conversations autour de moi, car les discussions portaient souvent sur les matchs qui avaient eu lieu la veille. Je sentais que je faisais partie d’une grande famille qui partageait cette même valeur du sport que la mienne, et cela me sécurisait énormément.

Et puis, avec les études et les difficultés d’intégration sur le marché du travail, mon intérêt pour les sports professionnels s’est émoussé au fil des ans – j’avais d’autres chats à fouetter. Ce qui m’a permis de me détacher et de prendre un peu de recul par rapport à ce phénomène.

Ce sont les événements de 1986 et de 1993 qui m’ont fait réfléchir plus sérieusement à notre rapport au sport professionnel. L’on se rappellera qu'au cours de ces deux années-là, notre équipe de hockey bien-aimée, les Canadiens de Montréal, avait remporté la mythique Coupe Stanley – l’équivalent, à notre petite échelle, de la Coupe du Monde au football.

Que s’est-il passé le soir de ces deux victoires ? Eh bien, l’on se rappelle sans doute qu’il y a eu des émeutes durant toute la nuit : des pluies de bouteilles de bière dans les rues, des vitres fracassées, des boutiques pillées, des voitures renversées et incendiées, la police incapable de contenir les foules. Du délire. Et tout ça pourquoi ? Parce qu’une équipe de sport avait remporté un trophée.

Peut-être parce que je ne faisais plus réellement partie de ce monde, mais j’ai alors trouvé ça franchement dingue. Et même si ces émeutes n’avaient été le fait qu’une petite bande de délinquants, il n’en restait pas moins qu’une foule de gens avaient déferlé dans les rues pour hurler et s’énerver comme des hystériques parce qu’une équipe de sport avait remporté un trophée.

Et de quelle équipe s’agissait-il ? Des glorieux CANADIENS DE MONTRÉAL ! Notre équipe nationale : l’équipe du Québec ! Je dis « l’équipe du Québec » parce qu’elle a toujours été considérée, effectivement, comme notre équipe rassembleuse, notre équipe chérie : celle de tous les Québécois (privilège, il est vrai, qu’elle a partagé avec les Nordiques de Québec pendant quelques années). Ce lien affectif entre nous et les Canadiens de Montréal dure depuis plus d’un siècle. Il dure surtout depuis qu’un joueur-fétiche québécois – Maurice « the Rocket » Richard – est entré dans notre légende dans les années 50.

Bref, ces soirs-là de 1986 et de 1993, nos illustres hockeyeurs s’étaient battus contre les Anglais du Canada et contre les Américains, et ils avaient remporté le combat ! Cela méritait probablement, oui, de déferler dans les rues pour parader, pour crier et pour hurler – et aussi pour tout saccager, tiens –, pour bien montrer au reste de la planète que nous étions les meilleurs joueurs de hockey du monde entier.

Mais de qui était constituée cette équipe pour que nous nous octroyions cette victoire, nous les Québécois, comme si c’était nous-mêmes, les sportifs assis, qui avions été sur la glace ?

Le fameux soir de la coupe Stanley, le 9 juin 1993, l’équipe des « Canadiens de Montréal » était composée des 34 joueurs suivants :

- de 16 joueurs originaires du Québec ;

- de 11 joueurs originaires des provinces anglophones du Canada

- de 4 joueurs originaires des États-Unis

- de 3 joueurs originaires d’autres pays (Suède et Russie)

Les Québécois ne constituaient donc que 47 % de l’équipe.

Heu…

Si les Canadiens gagnaient la coupe Stanley aujourd’hui, il est fort à parier que des événements similaires à ceux de 1993 se reproduiraient. Et même s’il n’y avait pas d’émeutes, du moins une foule en liesse et en délire descendrait-elle dans toutes les rues de toutes les villes de la province pour hurler sa jubilation – c’est une prédiction garantie 100 %.

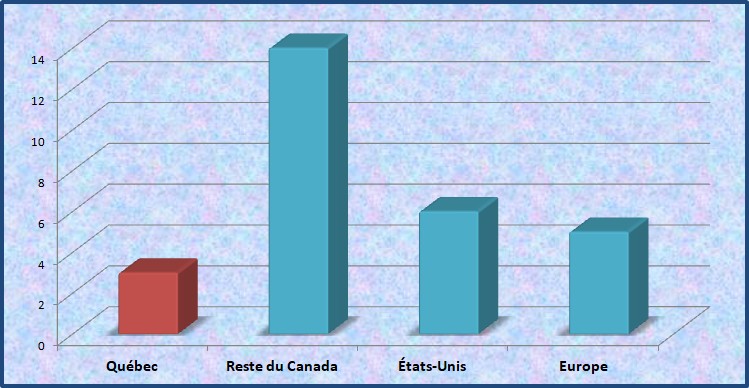

Et pourquoi ? Parce que nous aurions encore une fois l’impression, nous les Québécois, d’avoir vaincu le monde entier ? Pourtant, au moment où ces lignes sont écrites, la formation des Canadiens de Montréal (28 joueurs) est composée des individus suivants :

- de 3 joueurs originaires du Québec ;

- de 14 joueurs originaires des provinces anglophones du Canada ;

- de 6 joueurs originaires des États-Unis ;

- de 5 joueurs originaires d’autres pays (Suède, Finlande et Slovaquie).

Avez-vous bien lu ? Seulement 3 joueurs des Canadiens de Montréal sont des Québécois…

Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

Pourquoi capotons-nous comme ça pour acclamer une équipe de sport qui n’a de liens avec les Montréalais et les Québécois dans leur ensemble que le nom (et encore : cette équipe ne s’appelle pas les « Québécois » de Montréal, ni même les « Canadiens-français » de Montréal, mais bel et bien les « Canadiens » de Montréal…) ?

Et nous ne sommes pas une exception. Toutes les équipes sportives professionnelles canadiennes, américaines et européennes (de hockey, de baseball, de football, de football américain, de basketball…) fonctionnent en effet de la sorte : très peu de joueurs sont originaires de la ville – ou même de la région – qu’ils représentent.

J’ai jeté un coup d’œil sur l’équipe de l’Olympique de Marseille (saison 2019-2020), par exemple.

Sur les 26 joueurs que compte l’équipe, 7 seulement sont originaires de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit celle de la ville de Marseille (6 sont nés à Marseille même). Tous les autres proviennent de l’extérieur de la région :

- Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur = 7 joueurs

- Autres régions de la France = 11 joueurs (inclus Marley Aké qui est né en France, mais dont je n’ai pas trouvé la ville)

- Autres pays = 8 joueurs

Les athlètes sportifs professionnels ne se retrouvent dans une équipe spécifique d’une ville quelconque de la planète qu’à la suite de la signature d’un contrat. Quelquefois, ce sont eux qui le décident (parce que c’est financièrement avantageux pour les millions de dollars/d’euros qu’ils empochent) ; et en certains autres cas, ils n’ont pas le choix (ils sont échangés, achetés, vendus, comme de la marchandise). Quoi qu’il en soit, aucun de ceux-ci n’est là pour un pseudo attachement à la ville pour laquelle ils jouent. Pour eux, le nom de la ville dans laquelle ils évoluent temporairement n’est qu’une inscription sur un bout de papier. Cela fait partie d’un business, point barre.

En fait, disons-le franchement : les professionnels sportifs sont des « mercenaires du sport ». Un mercenaire, c’est un soldat de métier qui loue ses services de combattant à n’importe quel pays en guerre. Lorsque le conflit est fini, il offre ses talents ailleurs contre espèces trébuchantes, et ainsi de suite. Le pays pour lequel se bat le mercenaire n’a aucune importance. Pour lui, seule la paie (le fric) compte.

C’est exactement ce que fait un sportif professionnel : il loue ses services d’athlète à une équipe quelconque, dans une ville quelconque. Et lorsque c’est plus avantageux ($ €) pour lui de vendre ses compétences à une autre équipe, dans une autre ville, c’est ce qu’il fait et sans aucune hésitation.

Différents mercenaires

Et nous, les « fans », par un phénomène que je ne peux cérébralement pas m’expliquer, nous agissons comme si ces joueurs faisaient partie de notre « clan » depuis toujours. Nous les aimons comme s’ils étaient nés et qu’ils avaient grandi à nos côtés. Nous les chérissons. Nous les bénissons. Nous les considérons comme nos pères spirituels.

Et pour cela, nous nous déplaçons volontairement et nous payons un prix exorbitant pour les encourager ; nous faisons du delirium tremens, seuls, devant notre télé, quand ils disputent un match ; nous devenons fous hystériques chaque fois que l’un d’eux compte un but ; et nous perdons complètement le contrôle de nous-mêmes lorsqu’ils se dirigent vers la victoire finale – vers un trophée.

En plus que cela encore : une personne qui avoue ne pas les connaitre (et qui se désintéresse donc du sport professionnel) est considéré comme un parfait ignare, ou un ringard de temps révolus, ou un arriéré qui n’est pas du tout dans le coup, ou un pédé (si c’est un homme), ou un intellectuel (pris dans le sens péjoratif), ou un snob. C’est selon. Il ne fait pas partie de la grande famille, en tout cas. Et on le lui fait bien sentir par – minimalement – des regards narquois et des remarques ironiques.

Comment expliquer ce phénomène des plus insolites ?

Il y a deux raisons :

1) L’instinct grégaire de l’être humain

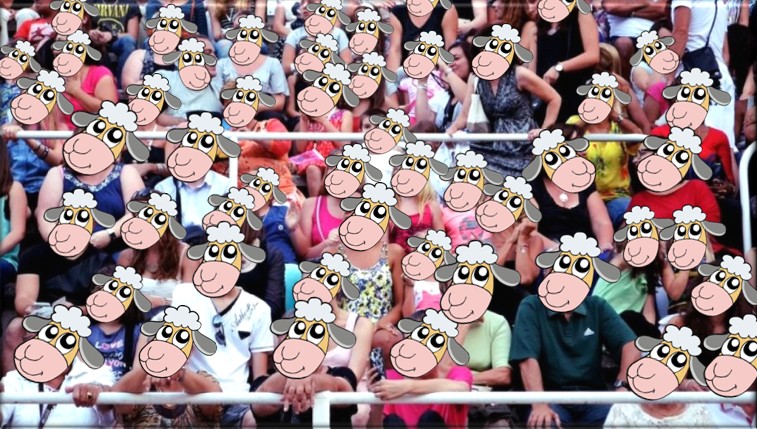

J’ai déjà parlé dans un précédent article (Les moutons et les rassemblements sportifs) de cet instinct imprégné dans notre cerveau limbique et qui nous pousse (nous « oblige », même), à nous regrouper en troupeaux partageant des intérêts communs afin de revivre le phénomène des « clans », des « tribus » d’autrefois.

Je ne répéterai pas ce que j’ai longuement développé dans ce texte.

Juste mentionner que c’est à cause de cet instinct – ou « grâce » à lui – que nous tombons tous tête baissée dans les pièges de rapaces financiers qui nous manipulent comme des marionnettes pour que nous nous intéressions exagérément – et « artificiellement » – à ce secteur.

2) Les manipulations de foules

Je ne parlerai pas ici des politiciens qui se félicitent que le sport soit devenu aujourd’hui « l’opium du peuple », et qui se frottent les mains de plaisir parce que nous avons l’attention détournée vers les guéguerres sportives. Pendant ce temps-là – pendant que nous nous amusons et que nous nous battons entre nous –, ils ont eux-mêmes l’esprit plus tranquille pour gérer leurs pays comme ils l’entendent. Un article sera entièrement consacré à ce phénomène – restez à l’écoute.

Je veux surtout insister sur le fait que le sport professionnel est une industrie au sein de laquelle une toute petite poignée de personnes (investisseurs financiers, grandes entreprises de sponsorisation, médias, athlètes eux-mêmes…) gagnent des fortunes faramineuses aux dépens des consommateurs qui leur permet de les engranger.

Le secteur du sport professionnel fait vivre une minuscule clique de millionnaires, oui. Et ceux-ci le sont – millionnaires – parce que nous dépensons nous-mêmes sans nous plaindre les sommes indécentes des billets pour assister à des joutes (voir l’article du Journal Les Affaires Plus d’octobre 2017 : Combien ça coûte une soirée au Centre Bell) ; parce que quand nous n’assistons pas directement à un match, nous sommes rivés à notre télé à chacun de ceux-ci et que nous nous faisons inonder de publicités par les commanditaires qui ne se gênent pas pour s’offrir une énorme visibilité ; parce que nous achetons les milliers de produits dérivés inutiles (chandails, casquettes, figurines, etc.) de ces équipes. Et si tout cela se déroule de la sorte, c’est parce que nous sommes collectivement programmés pour « adorer » nos équipes « représentatives ».

Et si cela est possible, c’est-à-dire si la presque totalité des populations adhère automatiquement et tout normalement à ce concept, c’est parce que certaines gens ont compris depuis longtemps comment nous emmener là et comment nous y endormir. Ils se servent tout bonnement de notre nature sociale de moutons et nous manipulent – très aisément – en utilisant quelques trucs de base :

- ils font appel à notre instinct grégaire dont il est extrêmement difficile de résister (voir Les moutons et les rassemblements sportifs) ;

- ils nous permettent de nous sentir importants et valorisés du fait de participer à un vaste univers ; un univers très simple à comprendre dans l’ensemble, binaire (deux équipes qui s’affrontent, victoire/défaite), à la portée de tout le monde, facilement « analysable » par tout un chacun, et qui fait de nous de véritables « experts » en la matière pour peu que nous nous y intéressions le moindrement ;

- ils exacerbent des valeurs de société extrêmement importantes : le mérite, la persévérance, la justice, la quête de sens…

- ils entretiennent dans nos têtes le sacro-saint rêve – illusoire – américain de toujours qui stipule que n’importe quel citoyen lambda peut concrétiser ses aspirations et parvenir au sommet de la gloire pour peu qu’il y mette de la volonté ;

- ils titillent nos émotions à travers toutes les rencontres sportives qui sont relayées par une presse complaisante, comme si nous assistions chaque fois à un suspense spectaculaire : suspense à chaque match, du début jusqu’au score final, mais également suspense à chaque saison avec la tension qui va crescendo vers les séries éliminatoires ;

- avec l’aide des médias (qui ont d’ailleurs une grande part de responsabilité dans ce phénomène parce qu’ils puisent eux-mêmes largement dans la cagnotte), ils nous donnent l’impression de vivre un moment historique à chaque compétition le moindrement d’envergure ;

- ils réussissent le tour de force de nous souder émotionnellement à une équipe (ce qui est parfaitement extraordinaire comme exploit – voir plus haut), comme si nous en faisions nous-mêmes physiquement partie ;

- ils métamorphosent les athlètes en des sortes de dieux de l’Olympe qu’il faut absolument admirer ;

- et ils font ainsi et finalement de nous de gentils et généreux moutons qui broutent paisiblement dans leurs mains.

1993… Le défilé de la coupe Stanley dans les rues de Montréal. Il semble qu’un rassemblement de la sorte soit tout à fait normal, et que s’en étonner relève d’une attitude négative et snobinarde